Navigation menu

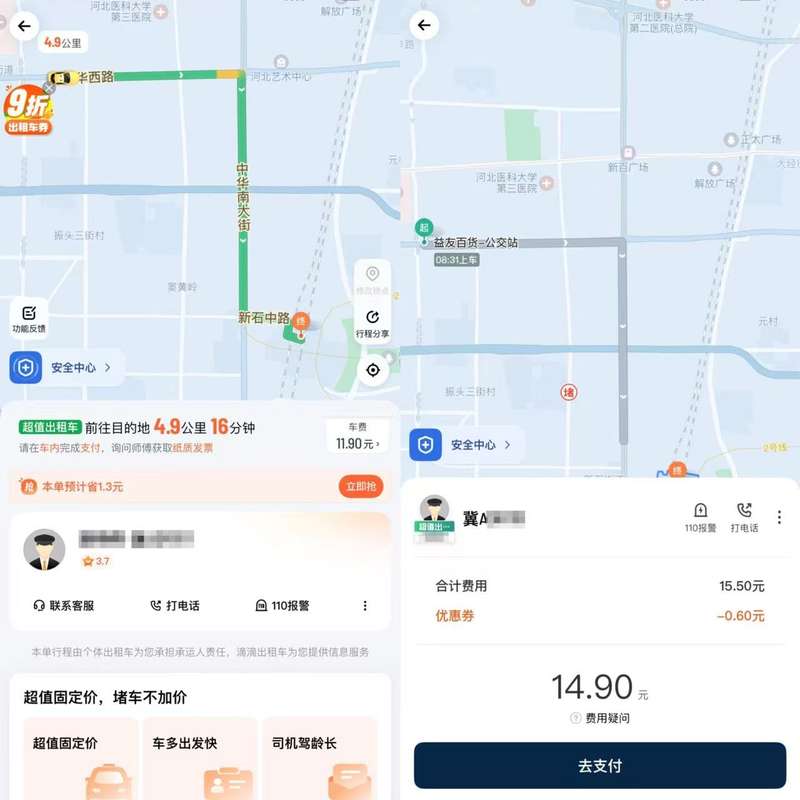

▲ 先生崔某的行程单显示票价为11.9元,但他付款时却是14.9元。图片/澎湃新闻:新能源出租车有油箱吗?据该报报道,顾客崔先生近日投诉,自己9月中旬通过网上预约平台在石家庄火车站乘坐了新能源出租车。付费时,他发现出租车费原来11.9元变成了14.9元,多出的3元是燃油附加费。他还查看了之前的一些出行订单,发现额外收取了燃油附加费,从0.5元到3元不等。为此,崔先生要求相关平台按照消费者权益保护法的规定,退还多缴费用的三分之一,并对一切乱收费燃油附加费的行为进行查处。平台反馈称,针对司机违规行为,平台于9月19日从司机收入中扣除非法收取的3元钱,并退还给司机。并按照有关规定对驾驶员进行处罚。打车多收3元钱,看似没什么大不了的事,却反映出一个严重的问题,值得关注。平台存在结构性漏洞。从崔先生对这起事件的叙述中可以看出,他本人被额外收取了不应该收取多次的燃油附加费。可以看到,短时间内向平台上大量叫车的消费者收取的额外燃油附加费总数恐怕不是一个小数目。这反映出该平台相关收费体系存在结构性漏洞。此类漏洞显而易见,但却没有被及时发现,更不用说及时修补了。搜索新闻显示,不少乘客在各大社交平台投诉网约车司机违规收取燃油附加费。有网友反映,开车rs违规收取0.5元至5元不等的燃油附加费。乘客投诉后,平台的解决方案大多是支付打车券、减少司机服务点。显然,相关平台意识到了这个问题,但只是将其归咎于驾驶员的个人行为,而没有进行系统的纠正。可能的原因是平台不认为自己是弱点。在收费系统中,平台会列出几个附加收费项目供司机选择。例如,如果有燃油附加费,司机可以添加此项。对此,新能源汽车不需要收取燃油附加费几乎是常见现象。技术改进应该不难,只要锁定添加新车辆驱动程序的手动选项即可。显然,这不是技术问题,而是管理问题。这3元钱暴露出的,是相关平台公共责任的缺失。n 商业效率。值得注意的是,被多收费后,崔先生的维权之路并不顺利。他要求,按照消费者权益保护法规定,超燃油费必须分三退并缴纳。但事实上,他只得到了三张出租车优惠券。崔先生联系当地交通局反映问题,但交通局建议向市场监管部门举报。消费者发现,为了3块钱,他们要在交通、平台、消协之间来回奔波。这反映出相关监管体系的碎片化。传统出租车由交通管理部门直接监管,而网约车属于经济撮合平台;定价权、监管权和执法权划分给不同的机构。对或错,让对或错,结果妈妈们维权很难选择,还有优化的空间。数字经济时代,如果监管方式停留在“事后协调”阶段,技术注定会落后。未来的管理系统应该建立实时的数据共享机制——让监管机构直接从平台的数据中发现违规行为,而不是依赖消费者事后举报。 《转变制度》需要尽快跟进,也指出了这个事情的一些复杂性。例如,收取燃油附加费的司机不一定是出于个人贪婪的动机。出租车燃油附加费是一些城市几年前为应对油价波动而采取的临时票价调整措施,但随着时间的推移,它成为了司机初始收入的一部分。后来,一些城市取消了这项费用,并通过以下方式实现了费用整合:地铁系统升级,但一些城市仍在继续。这是政策滞后造成的常见灰色地带,应通过政策调整来全面解决。比如,石家庄在2021年宣布,到2025年将实现100%清洁能源,新增公交车、出租车。既然如此,燃油附加费到底有多重要呢?城市大量改用非燃油汽车后,计价器系统和驾驶员的充电习惯并没有相应更新。虽然新能源出租车不需要加油,但司机的运营压力并没有改变。拉哈特之后,电价也会发生变化。对于司机群体来说,附加费已经成为合理的“隐性补贴”和行业潜规则。有的出租车公司也默认这样做,平台却视而不见。因此,从根本上讲,导致冲突的原因是能源结构变化下价格机制的真空。特别是当出租车配备了新的w能源、电价波动、充电效率、电池更换成本等都要进行新的调整。但目前还没有相应的机制。这种“新能源汽车加收燃油附加费”的现象也提醒我们,在新能源转型过程中,一些地区只完成了“硬件替代”(汽油车更换为电动汽车),但“制度替代”(定价、附加费、补贴机制)并未同时完成。这个教训需要尽快吸取。撰稿/辛海光(专栏作家)编辑/徐秋英校对/吴兴发

▲ 先生崔某的行程单显示票价为11.9元,但他付款时却是14.9元。图片/澎湃新闻:新能源出租车有油箱吗?据该报报道,顾客崔先生近日投诉,自己9月中旬通过网上预约平台在石家庄火车站乘坐了新能源出租车。付费时,他发现出租车费原来11.9元变成了14.9元,多出的3元是燃油附加费。他还查看了之前的一些出行订单,发现额外收取了燃油附加费,从0.5元到3元不等。为此,崔先生要求相关平台按照消费者权益保护法的规定,退还多缴费用的三分之一,并对一切乱收费燃油附加费的行为进行查处。平台反馈称,针对司机违规行为,平台于9月19日从司机收入中扣除非法收取的3元钱,并退还给司机。并按照有关规定对驾驶员进行处罚。打车多收3元钱,看似没什么大不了的事,却反映出一个严重的问题,值得关注。平台存在结构性漏洞。从崔先生对这起事件的叙述中可以看出,他本人被额外收取了不应该收取多次的燃油附加费。可以看到,短时间内向平台上大量叫车的消费者收取的额外燃油附加费总数恐怕不是一个小数目。这反映出该平台相关收费体系存在结构性漏洞。此类漏洞显而易见,但却没有被及时发现,更不用说及时修补了。搜索新闻显示,不少乘客在各大社交平台投诉网约车司机违规收取燃油附加费。有网友反映,开车rs违规收取0.5元至5元不等的燃油附加费。乘客投诉后,平台的解决方案大多是支付打车券、减少司机服务点。显然,相关平台意识到了这个问题,但只是将其归咎于驾驶员的个人行为,而没有进行系统的纠正。可能的原因是平台不认为自己是弱点。在收费系统中,平台会列出几个附加收费项目供司机选择。例如,如果有燃油附加费,司机可以添加此项。对此,新能源汽车不需要收取燃油附加费几乎是常见现象。技术改进应该不难,只要锁定添加新车辆驱动程序的手动选项即可。显然,这不是技术问题,而是管理问题。这3元钱暴露出的,是相关平台公共责任的缺失。n 商业效率。值得注意的是,被多收费后,崔先生的维权之路并不顺利。他要求,按照消费者权益保护法规定,超燃油费必须分三退并缴纳。但事实上,他只得到了三张出租车优惠券。崔先生联系当地交通局反映问题,但交通局建议向市场监管部门举报。消费者发现,为了3块钱,他们要在交通、平台、消协之间来回奔波。这反映出相关监管体系的碎片化。传统出租车由交通管理部门直接监管,而网约车属于经济撮合平台;定价权、监管权和执法权划分给不同的机构。对或错,让对或错,结果妈妈们维权很难选择,还有优化的空间。数字经济时代,如果监管方式停留在“事后协调”阶段,技术注定会落后。未来的管理系统应该建立实时的数据共享机制——让监管机构直接从平台的数据中发现违规行为,而不是依赖消费者事后举报。 《转变制度》需要尽快跟进,也指出了这个事情的一些复杂性。例如,收取燃油附加费的司机不一定是出于个人贪婪的动机。出租车燃油附加费是一些城市几年前为应对油价波动而采取的临时票价调整措施,但随着时间的推移,它成为了司机初始收入的一部分。后来,一些城市取消了这项费用,并通过以下方式实现了费用整合:地铁系统升级,但一些城市仍在继续。这是政策滞后造成的常见灰色地带,应通过政策调整来全面解决。比如,石家庄在2021年宣布,到2025年将实现100%清洁能源,新增公交车、出租车。既然如此,燃油附加费到底有多重要呢?城市大量改用非燃油汽车后,计价器系统和驾驶员的充电习惯并没有相应更新。虽然新能源出租车不需要加油,但司机的运营压力并没有改变。拉哈特之后,电价也会发生变化。对于司机群体来说,附加费已经成为合理的“隐性补贴”和行业潜规则。有的出租车公司也默认这样做,平台却视而不见。因此,从根本上讲,导致冲突的原因是能源结构变化下价格机制的真空。特别是当出租车配备了新的w能源、电价波动、充电效率、电池更换成本等都要进行新的调整。但目前还没有相应的机制。这种“新能源汽车加收燃油附加费”的现象也提醒我们,在新能源转型过程中,一些地区只完成了“硬件替代”(汽油车更换为电动汽车),但“制度替代”(定价、附加费、补贴机制)并未同时完成。这个教训需要尽快吸取。撰稿/辛海光(专栏作家)编辑/徐秋英校对/吴兴发